월/급/봉/투

월급봉투라는 단어를 한자씩 떼어서 발음하다보면 가슴 한쪽이 시큰해지는 중년사내들이 많을 것입니다.

그만큼 담겨 있는 사연이 많은 게 월급봉투지요.

지금이야 월급이 통장으로 자동이체 되고 명세서라는 것도 대부분 온라인으로 전해지니 특별히 애환이나 기쁨이 담길 일이 없지요.

자신은 소처럼 일이나 하고 직장과 아내가 계약을 맺어서 급여를 주고받는 것 같다는 사내들이 많다고 하면 심한 과장일까요?

그러다 보니 가끔은 “재주는 곰이 넘고 돈은 *놈이 챙긴다더니…” 하는 자조 섞인 한탄이 나오기도 하는 것이지요.

사실 그렇잖아요.

월급날이라고 해도 집에 들어가서 폼 한번 잡을 수 없고, 조금은 과장된 아내의 찬사도 들을 일이 없으니 일하는 재미가 반감 된 셈이지요.

이게 모두 월급봉투가 사라진 뒤로 생긴 일입니다.

월급날이면 마음이 조금씩 설레곤 했지요.

오늘은 언제쯤 돌릴까 하고 괜히 두리번거리기도 하고요.

사동이나 경리가 월급봉투를 들고 와 나눠주면 입에 끈끈한 미소가 흐르곤 했습니다.

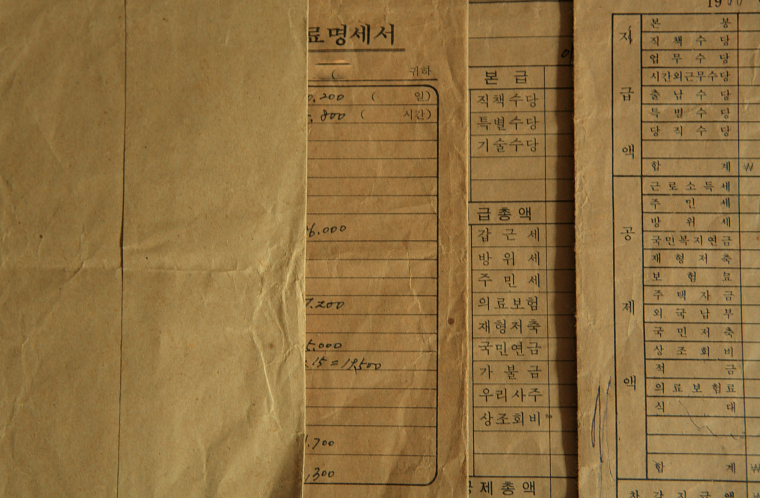

편지봉투보다 조금 큰 누런색의 봉투에 본봉이니 수당이니 보너스니 적혀있고, 그 아래에는 갑근세나 주민세 같은 공제액이 적혀있었습니다.

별 볼품은 없었지만 월급쟁이들한테는 지상최고의 봉투였지요.

봉투를 받으면 혹시 지난달보다 조금 더 나온 건 아닐까, 아니면 몇 푼이라도 더 뗀 건 아닐까 슬그머니 따져보기도 했습니다.

하지만 늘 십 원짜리 하나도 틀리지 않게 들어있고는 했지요.

월급봉투를 받고 나면 재미있는 풍경이 벌어지기도 했습니다.

어떤 사내들은 용돈을 좀 챙겨보려고, 경리직원에게 수령액을 고쳐 달라고 애교작전을 펴기도 했지요.

가불이라도 한 사람은 월급봉투가 한숨봉투가 되기도 했습니다.

쓸 때야 좋았지만, 얇아진 봉투를 받고 나면 한 달을 살아갈 생각에 눈앞이 캄캄해지는 것이지요.

누가 뭐래도, 월급날은 대부분의 남편이 우쭐해져서 집에 들어가는 날이었습니다.

아내라고 왜 월급봉투를 기다리지 않겠습니까.

이제나 저제나 하다가 남편의 기척이 들리면 반색을 하면서 맞이하게 마련이지요.

아내는 괜히 아무것도 묻어있지 않은 남편의 옷을 털어주는 척하기도 하고, 남자는 평소에는 스스로 잘 벗던 양복도 아내가 받아줄 때까지 뻐기기도 했습니다.

아이들이 있는 집은 용돈이 분배되는 날이기도 했습니다.

보너스라도 두툼하게 받은 날은 잔칫집 분위기지요.

그날은 김치찌개에 돼지고기가 빡빡하고, 평소엔 아내가 그렇게 눈을 흘기던 소주병이 밥상 위에 올라가 있기도 했습니다.

또 외식을 할 확률이 가장 높은 날이지요.

서민들이 먹어봐야 고기 몇 점씩이겠지만, 그래도 온 가족이 손을 잡고 나들이를 하던 풍경은 세월 지나 생각해도 가슴이 뿌듯합니다.

기쁨은 항상 그 안에 그만한 애환을 품기 마련이지요.

지금이라고 월급쟁이들 신세가 그리 나아진 건 아닙니다만, 쥐꼬리만하던 서민들의 월급은

항상 아픔을 동반했지요.

아내들은 늘 쫓기듯 살아갈 수밖에 없었습니다.

남편과 아이들이 잠든 사이 몽당연필에 침 묻혀 가며 계산하고 또 계산하고 세어보고 또 세어봐도 왜 그리 항상 부족했던지.

몇 푼 안 되는 걸 이리 쪼개고 저리 나눠놔도 항상 아이들 내복 하나 살돈이 안 남던 시절.

이번 달에도 연탄은 낱개로 사다 써야한다고 생각하면 한숨뿐이었지요.

잠든 남편과 아이들의 얼굴을 바라보며 눈물짓던 아내가 어디 한둘이었겠습니까?

그래도 다음날 아침이면 남편 기죽이지 않으려고 용돈을 떼어준 뒤 배웅하고 돌아서면 또 다시 터지던 한숨.

언제 돈을 모아 셋방살이를 면해보나 생각하면 거대한 절벽이 앞을 가로막고 있는 것 같은 느낌에 무릎에 힘이 빠지던 시절이었지요.

월급고개란 말도 있었습니다.

보릿고개에 빗댄 말이겠지만, 월급을 받기 직전의 어려운 시기를 말하는 것이지요.

지금이야 그나마 카드란 놈이 있으니 먹고 입는 것, 교통비까지 외상이 가능하지만 그 때야 어디 그랬나요.

현금이 없으면 아무것도 못하던 시절이니 월급고개는 보릿고개보다 더 무서웠습니다.

그나마 가장이 성실해서 월급을 꼬박꼬박 갖다 주는 집은 괜찮았지요.

어떤 가장들은 월급봉투를 통째로 술집에 바치기도 했습니다.

한 달 내내 외상으로 먹은 술값이 월급의 뺨을 칠만큼 많아지게 된 것이지

월급날이면 술집 주인이나 아가씨들이 회사 정문에서 진을 치던 풍경도 그리 낯선 것만은 아니었습니다.

어떤 술집주인은 아예 사무실까지 쳐들어오는 바람에 싸움 아닌 싸움이 나기도 했지요.

“이런 법이 어디 있어?” “당신이 외상값 안 갚고 자꾸 도망치니 이러는 거 아냐….”

싸움이야 사무실에서만 났겠습니까?

외상값 갚은 기념으로 또 한 잔 하고 집에 들어가면, 기다리다 지친 아내의 눈에서는 불꽃이 번쩍거리지요.

그러다 빈손임을 확인하는 순간 억장이 무너지지 않는 아내가 어디 있겠습니까?

2차 세계대전에 버금가는 싸움이 벌어지게 마련이지요.

지금도 월급봉투가 완전히 사라진 것은 아닐 겁니다.

소규모 작업장에서는 아직도 누런 봉투를 주고받겠지요.

하지만 추억 속으로 걸어 들어간 지 오래인 건 사실입니다.

월급봉투의 시대가 막을 내리기 시작한 것은 1980년대 초쯤 될 겁니다.

그 때부터 은행들이 온라인 전산시스템을 갖추기 시작했으니까요.

1990년대 들어서는 점차 구경하기조차 힘들게 되었습니다.

월급봉투를 고수하던 업체들도 거래 은행의 ‘요청’을 끝까지 물리칠 수는 없었을 테니까요.

그러다보니 월급 받는 날의 설렘이나 풍경도 당연히 볼 수 없게 되었지요.

삶이 늘 고단할 수밖에 없는 샐러리맨들의 마지막 기쁨마저 사라진 것 같아 영 안타깝습니다.

그래서 생각해본 건데요, 그런 날 하나 만들면 안 될까요?

경리담당 직원들한테는 욕먹을 소리겠지만, 공무원이든 회사원이든 1년에 한번쯤은 누런 봉투에 현금으로 월급을 담아주는 것이지요.

‘월급쟁이의 날’ ‘샐러리맨의 날’이라고 이름 하나쯤 정해도 괜찮고요.

그날은 남편(아내)들도 집에 들어가서 괜히 한번 뻐겨보고, 아내(남편)들도 월급봉투 전해주는 남편(아내)에게 애교도 한번 부려주고, 가족끼리 외식도 한번 하고….

맞벌이 부부는 서로를 신나게 격려하고.

은행갈 일만 늘어나니, 괜한 상상 말라고요?