아뇨, 그건 아니고요.

교회가 아니라 교회종소리에 대해 말하려던 참이었거든요.

하지만 이왕 이야기가 나왔으니 교회와의 처음이자 마지막 인연을 말하고 가는 것도 나쁘지는 않겠네요.

제가 나고 자란 곳은 꽤 궁벽한 시골이었는데도 언덕 위에 조그만 교회가 있었습니다.

하얀색으로 칠해져, 햇빛을 받으면 눈이 부실 정도로 빛나는 그런 건물이었지요.

당시로서는 보기 쉽지 않은 풍경이었던지라 ‘촌놈’들에게는 약간 이질적이면서도 경외(敬畏)의 대상이었던 것 같습니다.

그 교회를 딱 한번 간 적이 있었습니다.

누군가가 사탕을 주면서 “교회에 가면 공책도 연필도 줄 것”이라고 말했다거나, 부활절에 주는 삶은 달걀 때문에 갔다는 식의 고백은 필요 없겠지요?

문제는 하필 제가 간 날 일이 터졌다는데 있습니다.

‘볼일’이 끝나 나오려고 하는데, 글쎄 신발이 감쪽같이 사라진 것입니다.

그 검정고무신 말입니다.

어렵게 얻어 신은 터라 사람들이 보지 않을 땐 가슴에 껴안고 걸어갈 정도로 아끼던 신발이었지요.

물론 창조주께서 제게 장난을 치느라 감췄다거나, 그분의 말씀을 전하는 목회자가 한 일이 아니라는 건 알 수 있었지요.

하지만 그 신성한 곳에서 그런 짓을 하는 녀석이 있다는 생각에 오만정이 떨어지고 말았습니다.

그 뒤로는 교회에 간 적이 없습니다.

그렇다고 제가 절대자의 존재를 부정하거나, 그분의 거처라고도 할 수 있는 교회에 근본적인 거부감을 가진 건 아니었습니다.

아니, 좋아하는 것도 있었습니다.

그 중 하나가 교회종소리였습니다.

좋아한 정도가 아니라 짝사랑했다는 게 더 적절한 표현일 것 같습니다.

저물녘 들길을 걷거나 저녁밥을 먹다가도 종소리가 들려오면 가슴이 묘하게 두근거리다 헤실헤실 풀어지곤 했지요.

왜 그런 거 있잖아요.

밀레의 <만종>을 볼 때 그 느낌….

멀리 작은 교회당에서 종소리가 울려 퍼지고, 일을 하던 가난한 농부 부부가 석양 아래서 감사의 기도를 올리는 풍경은 언제 봐도 감동스럽습니다.(바구니에 감자가 아니라 죽은 아이가 들어있고, 그 아이를 묻기 전에 기도하는 모습이라는 이면적 이야기 같은 건 잊어버리고요)

종소리는 항상 어머니의 품처럼 포근하게 감싸주는 '그 무엇'이 있었습니다.

그때, 제 어머니가 제 곁에 있지 않았기 때문에 더욱 그랬는지도 모릅니다.

아, 맞아요.

그리움을 자극하는 특별한 가락도 품고 있었지요.

그래서 입가에 절로 웃음이 흐를 만큼 행복하다가도, 어머니가 사무치게 보고 싶은 어느 저녁 무렵엔 찔끔 찔끔 눈물이 솟기도 했습니다.

그런데 말입니다.

어느 날부터 종소리가 사라져버린 걸 알게 되었습니다.

아니, 어쩌면 종소리는 여전히 존재하는데, 제게만 들리지 않았는지도 모릅니다.

처음엔 그런 변화조차 인식하지 못했습니다.

어느 날 소스라치면서 깨닫게 된 거지요.

아마 도시인으로 편입돼, 고단한 삶의 터널 안에서 헤매게 되면서부터 그리 되었을 겁니다.

그걸 깨달았을 땐 종소리 대신에 이곳저곳 교회에서 경쟁적으로 쏟아내던 -차임벨이라고 하나요?- 소음만 귀에 들어왔습니다.

그 소리는 마치 “내 말 좀 들어 달라”고 들이대는 것 같아 영 마음이 가지 않았습니다.

소음규제 때문이었는지 그나마도 어느 순간부터 사라지더군요.

종소리가 사라지면서, 제 가슴에 담아두었던 순수까지 가져갔다는 건 훗날 알았습니다.

남들과 다를 것 없는, 밥을 향해 달려드는 ‘한낱 도시인’이 거기 서 있었습니다.

이 땅을 헤매고 다니던 길, 강원도 작은 마을의 허름한 숙소에 고단한 몸을 뉘었던 어느 아침이었습니다.

어디선가 뎅~뎅~뎅~ 소리가 들려왔습니다.

처음엔 환청인가 했습니다.

잃어버렸던 그 종소리라는 걸 확인하는 데는 그리 오래 걸리지 않았습니다.

옷도 제대로 못 챙겨 입고 종소리가 들리는 방향으로 달려갔습니다.

그 곳에 작은 교회가 있었습니다.

이미 예배가 시작되었는지 종을 치던 사람은 떠난 뒤였습니다.

하지만 누군가의 따뜻한 숨결과 넘치는 사랑이 긴 파장으로 남아있었습니다.

그 뒤 작은 마을을 들를 때마다 교회를 찾아보고는 합니다.

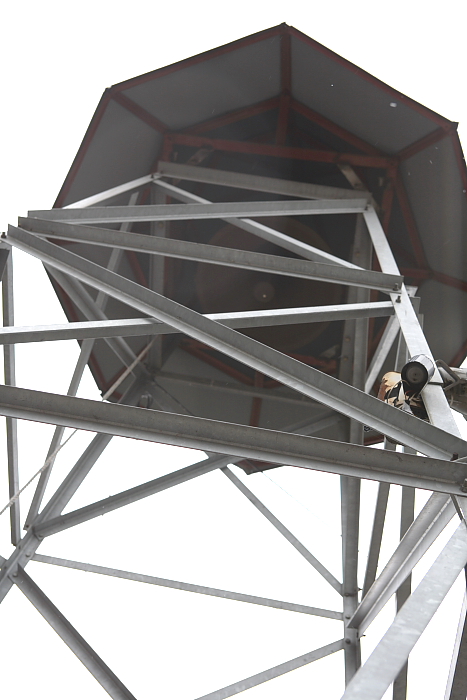

아직도 시골 교회에는 종탑과 작은 종들이 많이 남아있습니다.

그 종 아래서 오래오래 머물고는 합니다.

누가 종을 치지 않아도 어릴 적 듣던 그 종소리가 뎅뎅뎅 전신을 감싸고 흐릅니다.

진정한 소리는 귀가 아니라 가슴으로 듣는다는 걸 깨달은 것 같기도 합니다.

어머니 품에 안긴 듯, 모든 근심 걱정이 사라지고 온 누리에 평화만 존재합니다.

그럴 때마다 절대자는 언제부턴가 도시를 떠나 한적한 시골에서만 머물고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들고는 합니다.